BOLTヘッドライトLED化・Fブレーキホース交換

今朝は曇り。(Z5撮影)

雲と霞で少し霞んでいるものの、一昨日・昨日よりも未だ今日の方が蓼科山や浅間山は見えました。

朝は日差しがないので少しうすら寒かったです。

今日もBOLTの車検のための整備をするため、作業をしやすいアルトの前に引っ張り出してきました。(P6000撮影)

まずは部品や工具がそろっているヘッドライトからやる事にしました。(P6000撮影)

左右のビスを外すだけで外すことができます。(P6000撮影)

その状態で下に引っ張ると上側の嵌った部分が外れます。(P6000撮影)

これを引っこ抜きます。(P6000撮影)

ただ刺さっているだけですのでねじったりする必要はないですが、嵌りがきついのでソケットの右側を引っ張ったり、左側を引っ張ったりしているとすぽっと外れました。

電球の後部が嵌っている防水カバーを外します。(P6000撮影)

最初固いのかと思ったら、ふにゃふにゃのビニール(ゴム?)なので、割と簡単に外れますが、「TOP」と表示されている方が上になるのでそれだけは気を付けて覚えておいた方がいいようです。

防水カバーを外すと電球が嵌っている部分が見えます。(P6000撮影)

ロックの針金で押さえられているので、右側のビスを緩めると上側が持ち上がって針金が嵌っているのを外すことができます。

後は後ろの部分を持って引っ張ると、抵抗もなく外れます。(P6000撮影)

まだ切れているわけではないので、もしLEDが点かなくなった時の為に取っておきます。

ちなみにガラス部分を触ると、脂分が付いたりすると、切れるのが早くなるらしいので、触らない方がいいそうです。

上の写真の電球の乗っている箱の中がLEDランプです。

電球とLEDランプを並べて比べたところ。(P6000撮影)

ベース部の切り欠きや、ソケットの差し込みの位置など規格で決まっているらしいので、位置的にはほとんど同じです。

LEDの発光素子の位置もハロゲンランプの点灯部とほぼ同じ位置にあります。

なので、ヘッドライト本体にはめるのは、切り欠きを合わせてただはめるだけで良いようです。(P6000撮影)

切り欠き通りに合わせればすんなりと位置が決まります。(P6000撮影)

ロックの針金をかけて、針金を止め板で挟んでビスを締めればおしまい。(P6000撮影)

ハロゲンランプはもし、LEDが車検に通らなかったときと、切れた時の為にLEDの入っていたプチプチ袋と箱に入れて取っておきます。(P6000撮影)

防水カバーも上下を間違えないように嵌めます。(P6000撮影)

そのままヘッドライトベース部に持って行き、電源ソケットをコネクタにはめて、ヘッドライトの上部の切り欠き接続部を合わせてから下側を差し込みます。(P6000撮影)

横のビスの穴の位置をよく見てうまく合わせて入れないと、嵌めた後だと固くて回転しないので、ちょっとした位置合わせが必要です。

うまく嵌めて、左右のビスを止めたところ。(P6000撮影)

よく見ないと分からないですが、ハロゲンからLEDに変わったのが分かります。

点灯させたところ。ロービーム。(P6000撮影)

真正面からだと分かり難いですが、斜め前から見ると、発光素子がまぶしいです。

ハイビームにしたところ。(P6000撮影)

この状態でずっと見ていられません。

まぶしくて。

取り敢えずつきました。

LEDのヘッドライトはウィンカーや、テールランプのLEDと違って消耗時間が短いようなので、車検に通ったら、予備を買っておいた方がいいかもしれません。

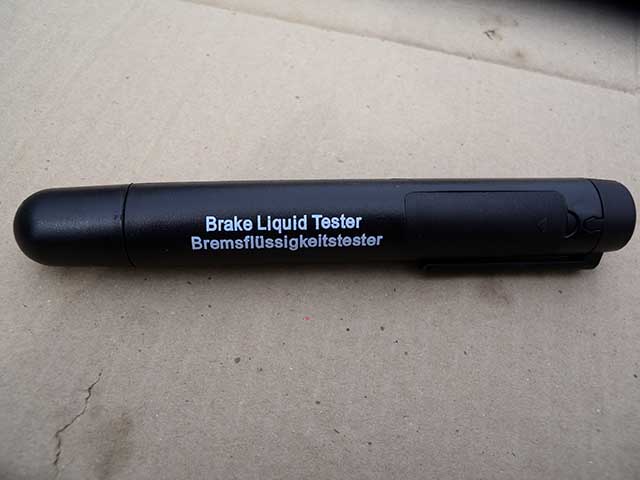

ブレーキフルードの水含有量を測るテスター。(P6000撮影)

スイッチを1回押すとバッテリーのチェックランプが点灯します。(P6000撮影)

フロントブレーキのタンクの蓋とパッキンを外します。(P6000撮影)

ここにテスターの先端の2本の角を差し込むと、水分含有量が測られます。(P6000撮影)

今まで使っていたブレーキフルードも、まだまだ水分が多くなってはいないようです。

ただ、経年劣化とはまた別の話です。

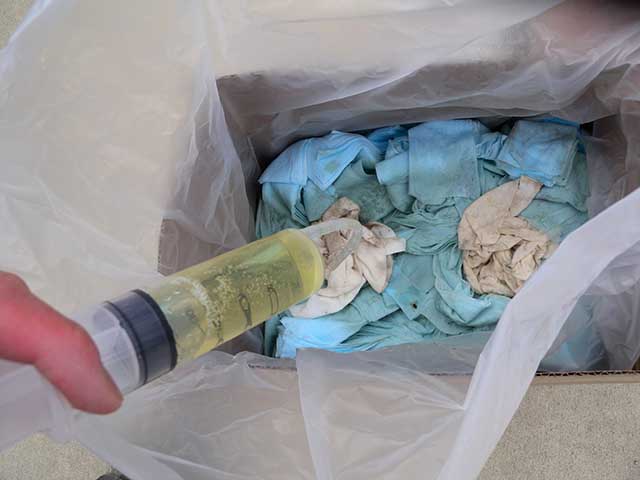

注射器型のスポイト(?)でタンクに残っているブレーキフルードを吸い取ります。(P6000撮影)

それを一昨日オイル交換したときのポイ捨てパックに捨てます。(P6000撮影)

ブレーキキャリパーのエア抜きの口にもホースをつなぎ、緩めて抜きます。(P6000撮影)

ブレーキフルードが塗装面などに触れると塗装が痛むのでブレーキホースを外しても液が飛び散らないようにポイ捨てパックを下に置きます。(P6000撮影)

その状態でソケットレンチで緩めてバンジョーボルトを外します。

マスターシリンダ側のバンジョーボルトも下に養生をして外します。(P6000撮影)

ブレーキパッド交換するのと、キャリパーを掃除するのに外します。(P6000差ウエイ)

キャリパーとブレーキパッドホルダーも外すとさっぱりします。(P6000撮影)

キャリパーとパッドホルダーをパーツクリーナーで掃除します。(P6000撮影)

キャリパーのピストンを外して掃除しようと思っていたのにフルードを抜いてしまったので外せなくなったので、諦めてピストンとパッドが当たるところに万能グリスを塗っておきます。(P6000撮影)

万能グリス。(P6000撮影)

ゴリラを改造した時のモノです。

あまり使わないので持ってます。

万能グリスをスライドボルトのスライドするところに塗ります。(P6000撮影)

スライドボルトをキャリパーの穴に差し込んで手でしまるところまで締めます。(P6000撮影)

ブレーキパッドホルダとスライドボルトの規定のトルクをサービスマニュアルで見ておくのを忘れたので持っていたスマホで別のヤマハのバイクのトルクでとりあえず締めておきました。(P6000撮影)

部屋に帰ってサービスマニュアルをあちこち探したらあったので、見てみると、ちょっとトルクの圧が足りなかったので、次の休みに正しいトルクで締めます。

規定のトルクがブレーキパッドホルダのボルトは40N・m。スライドボルトは27N・m。

外した時からすごい簡単に緩んだから、力任せじゃだめだと思っていたので、一応ちゃんと調べて良かったと胸を撫で降りしています。(^^;

フロントのブレーキホースを仮付けします。

スウェッジラインのホースとバンジョーアダプタとバンジョーボルト。(P6000撮影)

まずホースとバンジョーアダプタを仮に繋いでおきます。(P6000撮影)

元の純正ブレーキホースを外して同じ経路で止めていきます。(P6000撮影)

クラッシュワッシャーをはめてから、ボルトをアダプタに差し込みます。(P6000撮影)

どちらでもいいんでしょうけど、取り敢えずキャリパーにバンジョーアダプタをバンジョーボルトで止めます。(P6000撮影)

バンジョーボルトをバンジョーボルトの箱に書いてあったトルクで締めます。(P6000撮影)

これは、BOLT純正のバンジョーボルトの締め付けトルクよりも全然小さい圧です。

それは、アルミ製だからで、力かけ過ぎると壊れてしまうからです。

で、バンジョーアダプタとステンメッシュホースの接続部もこの状態でねじれが内容に位置合わせをして、規定のトルクで締めるのですが、普通のソケット式のトルクレンチでは締められません。

そのパーツは今日届くのですが、何時ものAmazon配送なので、夕方遅くでないと届かないので、今日はここまで。

リアのブレーキホース交換と、前後のブレーキフルードの注入、エア抜きは次の休みに。(P6000撮影)

で、夕方。

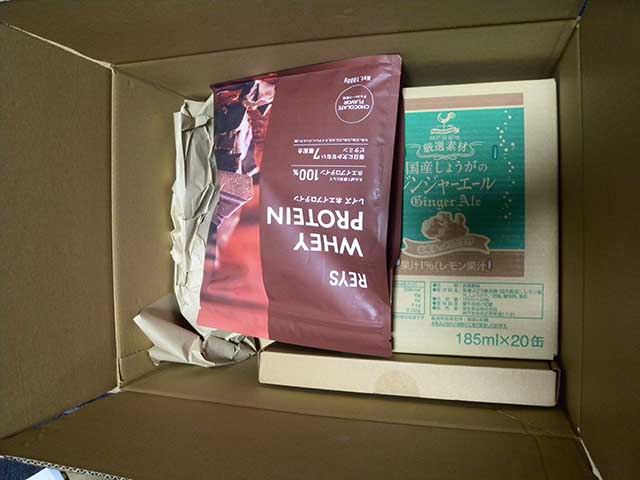

Amazon配送が荷物を置いていきました。(P6000撮影)

まずは定期便が来る前に無くなってしまったRaysのチョコ風味のプロテイン。(P6000撮影)

最近味になれて大きさも丁度いいので追加で買ったジンジャエール。(P6000撮影)

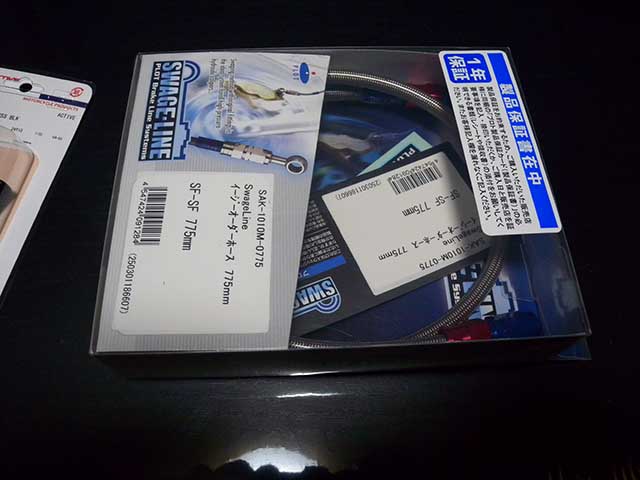

リアのステンメッシュのブレーキホース。スウェッジライン。(P6000撮影)

バンジョーアダプタは昨日届いているけど、バンジョーボルトはなぜか今日になったバンジョーボルト。(P6000撮影)

バンジョーアダプタと同じアクティブ製。

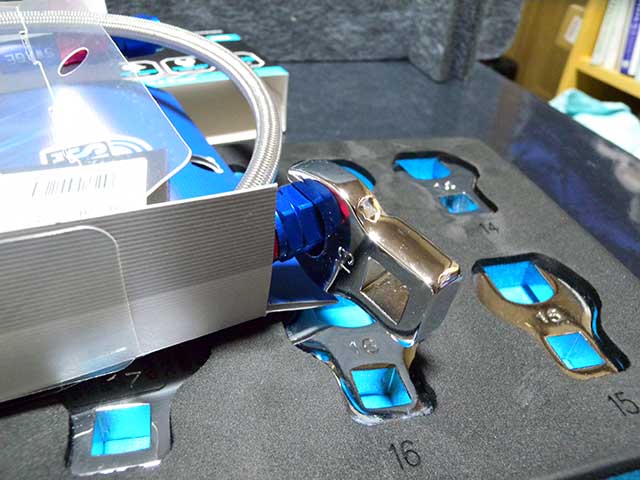

そして、ソケットレンチ型では測れないものをトルク管理するためのアダプタ。(P6000撮影)

中身はこれ。(P6000撮影)

スパナ型のアダプタをトルクレンチにはめて使います。

あまり制度は高くないみたいだから、使い方は気を付けないといけなさそうです。

取り敢えずスウェッジラインのホースのフィッティング部のサイズとは合うようです。(P6000撮影)

次の休みにこれでホースとアダプタの接続部を締めます。