今朝は黄砂で蓼科山が見えませんでした。(Z5撮影)

それでもまだ朝は蓼科山て前の山は見えていましたし、その手前の街は辛うじて見えていました。

ところがBOLTの作業をしようと9時半過ぎに外に出ると手前の街でさえほとんど見えない状態になっていました。(P6000撮影)

それでも今日やらないわけにいかないので、BOLTをアルトの前に引っ張り出して作業を始めました。(P6000撮影)

今日も風がものすごい吹いていて、軽いものは簡単に吹き飛ばされてどこかに行ってしまうので、かなり神経質になってイライラしながらやってました。

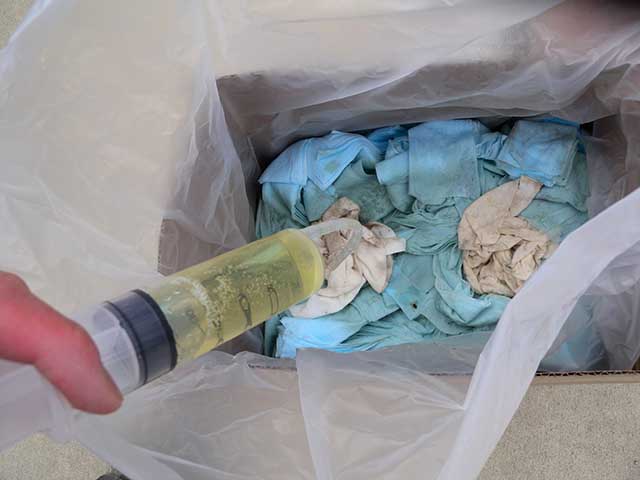

まず、リヤのブレーキホース交換からという事で、リアのリザーバータンクから注射器で古いフルードを抜きました。(P6000撮影)

フロントはまだきれいな透明だったのに、リアはかなり黄色く変色していました。(P6000撮影)

抜き終わって、蓋とパッキンをキッチンペーパーで掃除して、黄砂が入らないように軽く閉めておきました。(P6000撮影)

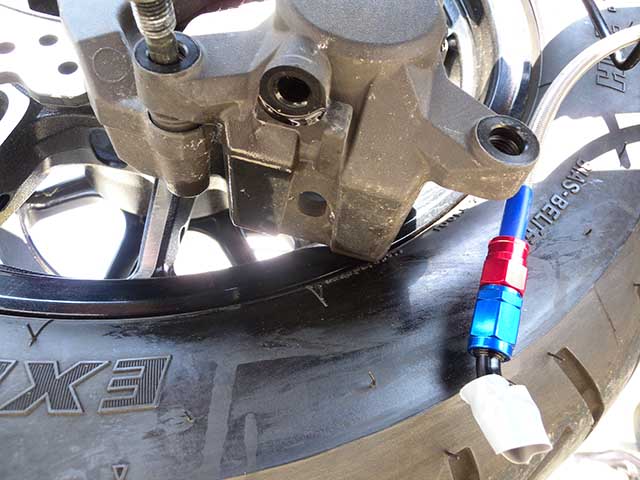

キャリパーの排出口からも抜いておきました。(P6000撮影)

キャリパーからホースを外すと少しだけフルードが出ましたが、ほとんど抜けていたので下に置いたオイルパンにはほとんど出ませんでした。(P6000撮影)

マスターシリンダー側も外してホースを抜くためにバンジョーの口を養生して抜きました。(P6000撮影)

ホースの途中にあるゴムで押さえているガイドがマフラーを保持しているステーを外さないと取れないので、マフラーを外そうと試みましたが、ものすごい固くて外れません。

これはもう、ホースを切断して外すしかないかなとそのゴム部をホースと共に前後していたら、ゴムだけ外れました。良かったぁ。ホースはきれいに取っておけた…。と思ったものの、今度はバンジョー部分が通りません…。が、マイナスドライバーで少しこじってやったらガイドが少し広がって、無事外すことができました。(P6000撮影)

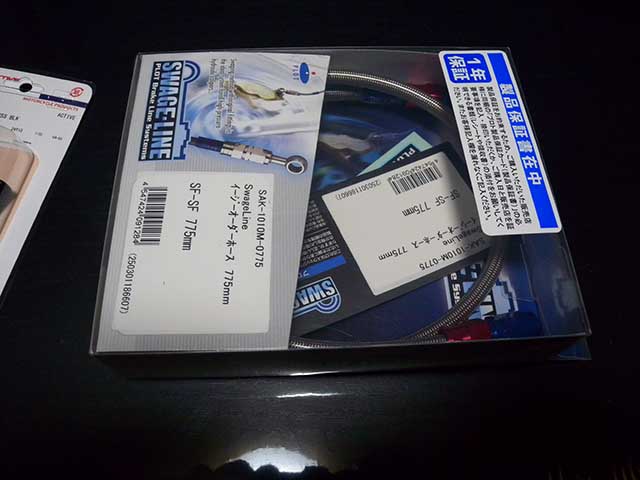

続いて先日届いたステンメッシュのホースを組み立てます。(P6000撮影)

片側(キャリパー側)だけバンジョーアダプタを締めきらずに差し込んでおきました。(P6000撮影)

反対側(マスターシリンダ側)はガイドを通すためにビニールテープで養生しておきました。(P6000撮影)

無事ホースはそれぞれの位置に通りました。(P6000撮影)

これが問題のガイド部。(P6000撮影)

ゴムのパッキン(?)は後から嵌めました。

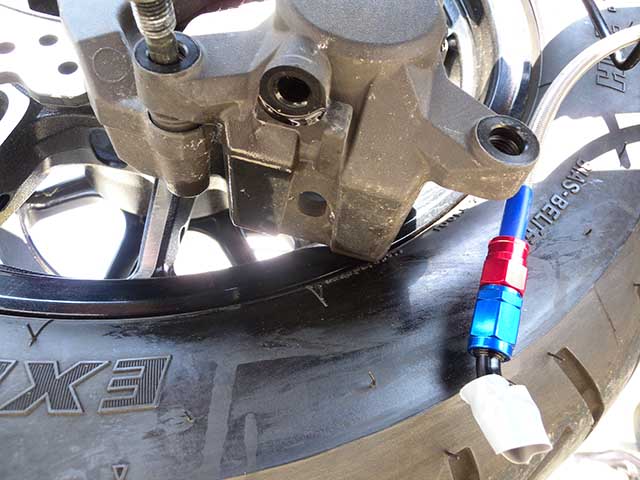

キャリパー側。(P6000撮影)

続けてキャリパーのスライドボルトも外します。

外したスライドボルト。(P6000撮影)

キャリパー。(P6000撮影)

こっちもフロント同様結構汚れているのでパーツクリーナーで掃除します。(P6000撮影)

今回もピストン外し忘れたので、隙間にCRC556入れておきました。(P6000撮影)

ブレーキパッドはそのまま使います。(P6000撮影)

まずパーツクリーナーで掃除してから。

表面をヤスリで削ります。(P6000撮影)

あんまり削りすぎるとパッドが無くなるので最小限で…。(^^;

取り敢えず削ったところ。(P6000撮影)

パッドステー部もパーツクリーナーで掃除しました。(P6000撮影)

パッドをステーに嵌めます。(P6000撮影)

スライドボルトのスライドする部分に万能グリスを塗ります。(P6000撮影)

スライドボルトでキャリパーを取り付けます。(P6000撮影)

スライドボルトの規定のトルクは27N・mです。

先日足りなかったフロントも増し締めておきました。

キャリパーにバンジョーボルトでバンジョーアダプタを取り付けます。(P6000撮影)

アクティブ製のバンジョーアダプタとバンジョーボルトですが、材質がアルミなのでトルクはスウェッジラインと同じ16N・mで締めました。純正のホースとバンジョーボルトでは30N・mなんですけどね。

マスターシリンダー側のホースのフィッティング部の養生を解いて、バンジョーアダプタを軽く差し込みました。(P6000撮影)

マスターシリンダーにバンジョーボルトで止めます。(P6000撮影)

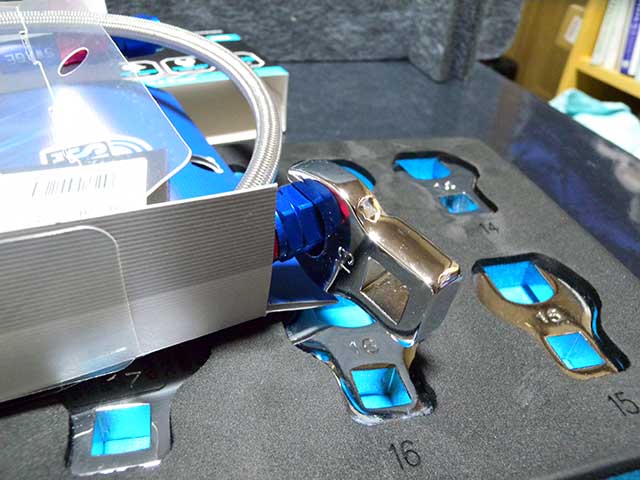

そして、バンジョーアダプタとホースのフィッティング部をトルクで管理して止めるために買ったスパナ型のヘッド部を使います。(P6000撮影)

障害物のないフロントのマスターシリンダ部とキャリパー部、リヤのキャリパー部は問題なく12N・mで締められた。(P6000撮影)

ですが、リアのマスターシリンダ部はフレームとか色々なものが邪魔をしてうまく回りません。

仕方がないので、バンジョーボルトを外してバンジョーアダプタの平行になっているところをモンキーレンチで挟み、ホースのフィッティング部をトルクレンチに付けたこのスパナ部で挟んでこの時はちゃんと12N・mで「コキン」とトルクレンチが反応してとまりました。(P6000撮影)

バンジョーボルトで手締めした後、今度はトルクレンチで16N・mで締めました。(P6000撮影)

これでやめておけば良かったんですが、上の写真で使っているエクステンションバーを使ってみたらぶつからずにうまくできないかと思って試してみたら、何とかうまくいきそうな感じがしたんですが、やっぱりどこかに当たっていたのかもしれません。(P6000撮影)

急に軽くなったと思ったらバンジョーアダプタが折れてしまいました。?(◎◇◎;)/

最初はバンジョーアダプタ部だけだから千円くらいの損失で良かったと思ったんですが、アダプタの折れたところが取れません。(P6000撮影)

ドリルでだんだん太くしていけば取れないこともないでもないですが、今、電動ドライバはヘッド部分がダメになってるし、もし生きてたにしてもどのくらいはまり込んでるか分からないし、フィッティング部がどうなってるか分からないしなので、もう、ホースもダメなので、こちら側と反対側のバンジョーボルトと反対側のバンジョーアダプタはまだ使えるけど、ケチが付いた物は使いたくありません。

エライ高い授業料になってしまいました。

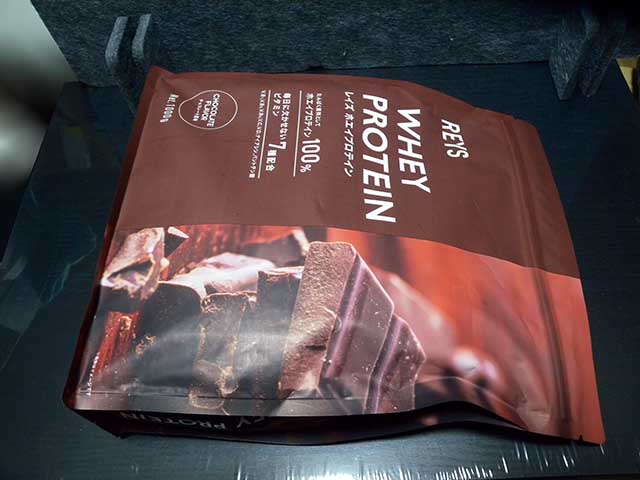

取り敢えず速攻Amazonに一式注文入れてギリ明後日到着します。

今度はマスターシリンダ部は最初から組んでフィッティング部はトルクレンチで締めておこうと思います。

ホースのねじれ取りはキャリパー側でやれば問題ないでしょう。

ああ。失敗したなぁ。

取り敢えず、マスターシリンダ側のバンジョーボルトとアダプタの残りはそのままにして、ビニールテープで穴をふさぎ、キャリパー側は純正のバンジョーボルトにビニールテープ巻いて穴をふさいで嵌めておきました。(P6000撮影)

ホースは新しいのが来たらすぐに付けられるように外しておきました。

外したホースはまた何かで使えるかもしれないと一応取ってしまっておきました。

のんびり落ち込んでるわけにはいきません。

フロントのブレーキはフィッティング部もちゃんとトルクで締められたし、バンジョーボルトもちゃんとしまっているし、キャリパーもスライドボルトも正しいトルクでちゃんと増し締めしたので後はフルードを入れるだけです。

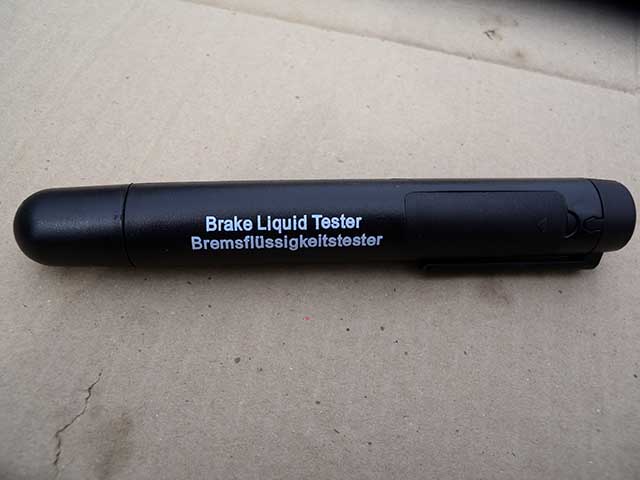

ってことで、2年前のフルードがまだ使えるかテスターで調べてみました。(P6000撮影)

水分量は1%未満なので、問題なく使えるようです。

ググってみていたら、キャリパーのエア抜き用のニップル部からフルードを入れると簡単にエアが抜けるというのを見たので、試しにと思って注射器にフルードを入れてニップル部から入れてみることにしました。(P6000撮影)

ある程度は入っていったんですが、途中から入っていかなくなりました。(P6000撮影)

ニップル部も開いたし、ブレーキレバーも握った状態にしたりしたんですが、うまくいきません。

若しかしたら、これはもう完璧フルードが満たされた状態の話なのかもと思い、諦めました。

前回から使い始めたフルードのタンクを常に足りなくならないようにする器具を使って、普通に上からブレーキレバーをにぎにぎしてフルードを入れることにしました。(P6000撮影)

器具をリザーバータンクに付けたところ。(P6000撮影)

排出のニップルのところには、逆止弁のついたフルード受け止めボトルを置いておきました。<-写真撮るのを忘れました

リザーバータンクの接続はこんな感じ。(P6000撮影)

普通にやったらあっという間に終わりました。(^^;

最初キャリパー側から入れたフルードの間はでかい気泡が出てきていたのですが、すぐに気泡の混じりけのないフルードが出てきてある程度繰り返して変わらないので終わりにしました。(P6000撮影)

この写真は最初のうちのところ。

それから、この角度でニップルにホースをつなぐとホースがうまくニップルにはまらず、ホースとニップルの隙間から空気が入ってしまって気泡が出ているように見えるので、ホースとニップルはきちんと正対するように嵌めないと駄目です。

一度外してやり直しました。

うまく行った時のビニールホースはメッシュホースの向こう側から接続しています。

最後にリザーバータンクに溢れない程度に満タンにフルードを入れました。(P6000撮影)

そして、パッキンをして蓋をしてねじを止めて終わり。(P6000撮影)

確かにがっちり感は出ました。

でも、目いっぱい握るとノーマルブレーキホースの時と同じだけ握れて、ハンドルまであと少しの所まで行ってしまいます。

まぁ、後は車検のテストする時にその手前の所でちゃんとタイヤが止まるかってことだと思うので、これで良くなったと思いたい…。(^^;

朝は9時前に普通にパン1枚と魚肉ソーセージとバナナ1本とプロテイン入り野菜ジュースを飲んで腹いっぱいになったものの、昼飯を抜いて作業していたので、15時を過ぎて何だか目が回ってきたので、最近Hyper Zone Zero等のゼロシュガーゼロカロリーばかり飲んでいて、あまり効力を感じなかったのですが、久しぶりにMonster Enegyドリンクを飲んだら久しぶりに効力を感じました。(P6000撮影)

やっぱり糖分はありとなしとじゃ全然違いますねぇ。

でも、毎回これだとめっちゃ太るので、たまにだから良いのかもしれない…。(^^;

取り敢えず、リヤのブレーキホースは次回の休みに。(P6000撮影)

もしまた失敗したらその時は切らずに済んだ純正のホースをつけなおします。

次の休みの次の休みは車検の予約日なので。

この後、置き場にエンジンかけて乗って移動して、途中で何度かブレーキかけて試しましたが、砂利の上ですがちゃんとロックして停まりました。

もちろん全然スピードは出ていないですが。

未だ辺りが付いていないと思うので、車検場までの間に辺りがついてくれればいいのですが。

16時ちょい過ぎだったので、パーツクリーナーが無くなりかけていたので、ホームセンターに買いに行ってきました。もちろんアルトで。

帰ってきた時の車内から撮った風景。(P6000撮影)

朝の始めた時との違い!

朝は黄砂が酷かったのですが、この時間になると、前の街どころか蓼科山まで見えています。

この時の車外気温と車内気温。(P6000撮影)

平均燃費はまた少し良くなりました。(P6000撮影)

先日Temuで買った方位計と気温・湿度計。(P6000撮影)

でもなんか方位もずれてるし、温度・湿度も元々付けてるのと違うんだけど…。

やっぱ中国製だからか…。(^^;

それにしてもP6000上側に影が映るようになってしまいました。

レンズ前の自動開閉する蓋がちゃんと開ききらなくなってきてしまいました。

潤滑油付けるとレンズが…。

買ってきたもの。(P6000撮影)

デカいパークリは安くて容量多いので良いんですが、車検の時にも持って行って検査の直前にディスクを掃除しようと思って少し小さいのも買ってきました。こっちの方が1本当たり倍くらいする…。(^^;